LES MONUMENTS

> Le pressoir

Le pressoir dit « américain » d’Hurigny a été inventé par la société lyonnaise Marmonier en 1874. Ce pressoir pratique et puissant par excellence était le modèle le plus utilisé en Bourgogne et il a marqué une réelle évolution dans le pressurage manuel.

Ce Pressoir à levier multiple différentiel, à bielle unique, à serrage continu, s’est imposé par sa supériorité sur les autres systèmes comme simplicité d’organes, rapidité de fonctionnement et pression considérable.

Don de la famille Lebuy, il a été restauré par l’Association pour la sauvegarde du patrimoine d’Hurigny et installé au Jardin des Lombards.

> La Mairie-Ecole des Souchons

L’école, on en parlait depuis longtemps : nous nous souvenons tous de Charlemagne qui l’aurait inventée…

La Révolution avait posé les principes de l’instruction et de l’école pour tous : « On enseignera dans les écoles primaires ce qui est nécessaire à chaque individu pour se conduire lui-même et jouir de la plénitude de ses droits. Toute collection de maisons enfermant 400 habitants aura une école et un maître. » disait Condorcet le 20 avril 1792 à l’Assemblée Nationale.

Et à Hurigny ?

On veut aussi créer une école… Ainsi le 9 septembre 1831, le projet de création d’une école et d’une salle de Mairie est soumis au Conseil Municipal. Le 6 Octobre 1833, le Conseil autorise l’achat de la maison Chandon, sise au Hameau des Souchons. Le premier instituteur recruté fut Louis Fougnon, remplacé dès 1835 par Jean Deschizeaux qui ajoutait à sa fonction de maître d’école celle de secrétaire de mairie et de géomètre-expert.

Dans ces murs, les enfants de la commune ont pendant plus d’un siècle ânonné l’alphabet, chanté les tables de multiplication, taché leurs doigts d’encre violette, cherché à éviter le bonnet d’âne...

En pièce jointe, retrouvez l’emploi du temps d’une journée de classe avant 1836 et d’une journée en 1880.

C’est en 1959 qu’un nouveau groupe scolaire fut créé au « Puits des Vignes » et l’immeuble des Souchons transformé en logements. Puis en 1984, la démolition d’un bâtiment en ruine permit d’ouvrir le hameau sur une belle place ombragée, bordée de maisons mâconnaises en pierre.

Monsieur André Guillen a rédigé, pour l’Association Sauvegarde du Patrimoine, un livret « 100 ans d’école communale à Hurigny jusqu’en 1914 » en vente au Bar Le Capricorne. Cette revue de 133 pages vous permettra de revivre un pan important de notre histoire locale.

> La gare du tacot

Le 9 novembre 1900 était inaugurée la ligne de chemin de fer Mâcon-Fleurville.

Sur une voie d’un mètre de large, le train reliait les deux villes, passant par Flacé, Chazoux, Hurigny, Verchizeuil, Igé, Azé, Lugny, à la vitesse de vingt kilomètres par heure.

Trois fois par jour, une locomotive à vapeur tirait deux voitures de voyageurs, un fourgon à bagages et un wagon de marchandises.

Vins en tonneaux, bois, matériaux, pierre, terre réfractaire, colis postaux constituaient le fret. Les voyageurs étaient des collégiens, des villageois allant vendre leurs produits à la ville, des citadins partant à la campagne.

La Poste s’est installée près de la gare en 1910.

La ligne fut en service jusqu’en 1935.

> L’école des filles

En 1860 l’école communale accueillait les garçons et quelques filles dans le bâtiment des Souchons.

Aux Piots, existait une école privée pour les filles.

Le projet d’un groupe scolaire plus grand fut envisagé par la commune, mais se heurta à l’opposition de la population du sud d’Hurigny, la plus nombreuse, qui se plaignait de l’éloignement de l’école pour les enfants de leurs hameaux.

Ce projet fut également combattu pour des raisons d’ordre moral : il fallait éviter la promiscuité des filles et des garçons.

On s’orienta alors vers l’ouverture d’une école publique pour les filles, au bourg, près de la place de l’église.

Elle fut construite en 1866 sur les plans de l’architecte Guillemin.

La première institutrice, nommée en mai 1866, fut mademoiselle Joséphine Hérault qui habitait le logement de l’étage.

L’école devint mixte dans les années 1940 et fonctionna jusqu’à la fin des années 1970.

Actuellement elle est utilisée par des associations locales et le préau abrite un alambic à vases ambulants

> Puits Marot

Il s’agit là de puits de captages qui remontent certainement à la fin du XVIIIè.

Hurigny était une vallée sèche. Il n’y avait pas ou très peu d’eau en surface, alors il fallait la capter.

L’Abîme dont la source est à Hurigny au lieu « la foudre » est en bonne partie souterraine. Il a donc fallu construire ces puits pour amener l’eau à l’aide de canalisations en bois dans la ville de Mâcon.

Tour 1 :

C’est la Tour la plus au Sud, encore en bon état. Elle s’élève à environ 4,60m au-dessus du sol. C’est une tour ronde surmontée d’un toit en ardoise.

Le diamètre de celle-ci est de 2,55 m. Elle possède une entrée principale de 2,12 m x 0,97 m permettant l’accès aux escaliers, et deux petites ouvertures de 0,10 m x 0,54 m diamétralement opposée. La partie inférieure de la tour d’une profondeur d’environ 8 ,60 m, on accède au fond de celle-ci par un escalier hélicoïdal de 48 marches.

Dans la partie la plus basse, deux galeries diamétralement opposées, en forme de demi-cercles de diamètre. Ces galeries sont orientées NNO et SSE.

Elles ne sont pas naturelles, elles semblent avoir été percées dans le roc et sur l’une, on a une voûte. Leur pente est de 12°. La galerie orientée NNO en direction de la Tour 2 ne communique aucunement.

Tour 2 :

Identique à la Tour 1 en partie extérieure ; la partie basse est différente : on y accède par un escalier en colimaçon ; profondeur 6 mètres environ. On a pu remarquer qu’il y avait une source qui coulait en direction de la Tour 1 mais qui ne communique pas.

> Les puits

Le puits des Gouillardes

Ce puits avait disparu dans les broussailles. Il a été restauré en 2004 et 2005 par l’association de Sauvegarde du Patrimoine d’Hurigny.

Ses dimensions sont importantes (3 m 20 de diamètre) et la nappe d’eau, très abondante, se trouve à six mètres de profondeur. Le puits tire son nom, « Puits des Gouillardes », des terrains qui descendent vers le hameau de la Fontaine, des prés souvent humides, voire marécageux. Il borde un coteau autrefois planté de vignes et jusque dans les années 1960, les vignerons puisaient son eau pour préparer le sulfate. Il fait partie de la cinquantaine de puits recensés sur la commune. Creusés au cours du XIXe siècle, ils fournissaient aux habitants l’eau potable nécessaire au foyer et au bétail.

Il témoigne de la vie quotidienne de nos ancêtres et de l’importance vitale de ce bien précieux, l’eau.

Le puits des vignes

Nous sommes en 1850 : le hameau autour de l’église manque d’eau potable, depuis toujours.

Or un savant hydrogéologue, l’abbé Paramelle, a indiqué en 1846 l’emplacement d’une source suffisante, à proximité du bourg. Mais, faute de crédits, aucun puits n’a été creusé.

En juillet 1853, le Conseil municipal considère enfin la dépense comme supportable (300 F.) et passe un contrat avec Jean Belœuf, maçon à Hurigny, qui creusera « à ses risques et périls », maçonnera « avec de bons matériaux », un puits de 15 m qui sera à la disposition des habitants en septembre 1853, leur évitant ainsi les pénibles voyages aux puits éloignés pour aller quérir l’eau indispensable à leur vie quotidienne.

Le puits des Souchons

.

.

Une quittance en date du 9 octobre 1846, de la somme de soixante francs, a été comptée à Monsieur l’abbé Paramelle pour la découverte de deux sources aux hameaux de l’église et des Souchons.

22 juillet 1847

C’est dans le courant du mois d’octobre dernier que Monsieur l’abbé Paramelle a découvert une source au hameau des Souchons, où le conseil avait l’intention de faire creuser un puits.

Pour le conseil municipal, il est dans l’intérêt de la commune de creuser ce puits avant la fin de l’année et il importe de profiter de la belle saison. La dépense de cette construction s’élèvera tout au plus à la somme de trois cents francs, d’autant que les travaux seront exécutés en régie par souci d’économie.

16 décembre 1847

En exécution de la délibération de juillet dernier, le maire a fait creuser un puits communal au hameau des Souchons. En travaillant, on a trouvé du roc à une profondeur de quatre mètres cinquante. Cette circonstance a occasionné une dépense supplémentaire de deux cents francs.

Le conseil reconnaît l’exactitude des mémoires des ouvriers qui ont été employés à ce travail et vote la somme de deux cents francs, considérant que l’intérêt de la commune est de faire terminer ce puits dans les délais les plus brefs.

> Les lavoirs

Le lavoir de Chazoux :

Après la Révolution de 1789, la population nombreuse de la partie sud de la commune d’Hurigny ne disposait que d’une mare à l’écoulement insuffisant pour laver et rincer le linge. En 1810, on reconstruisit la fontaine.

Pendant près de trente ans, on réclama l’aménagement d’un lavoir et c’est en 1836 que le conseil municipal en décida la construction. Il fallut attendre 1841 pour refaire l’ancien puits de captage, creuser et aménager le bassin du lavoir, hélas avec une grave malfaçon : le bassin était trop élevé par rapport à l’arrivée d’eau !

Nouvel aménagement en 1846 et construction, en 1848, de piliers en pierre et d’une couverture en tuiles pour abriter les lavandières qui, pièce après pièce, plaçaient le linge sur la margelle inclinée du bassin, le savonnaient, à sec ou mouillé ; puis, pour bien faire pénétrer le savon dans les fibres, elles s’aidaient de leur battoir.

La recherche de nouvelles sources pour alimenter le bassin occupa la fin du siècle, après 1870, donnant lieu à d’âpres discussions avec les propriétaires.

Le lavoir des Miolands :

Deux lessives par an , alors qu’il faut laver aussi les vêtements quotidiens et que les armoires ne regorgent pas de linge ! C’est pourquoi, en ce début de XIXè siècle, partout en France, les habitants réclament la création de lavoirs. Celui des Miolands attendra le milieu du siècle.

En 1847, l’architecte Berthier de Mâcon en établit les plans. Les travaux sont confiés à Michel Bouchon, maçon à Hurigny. On utilise l’eau de la source existante, conduite jusqu’à un puits à creuser, canalisée ensuite à travers un abreuvoir vers le bassin du futur lavoir.

L’ouvrage est mis en service en 1848. Mais les laveuses, exposées aux intempéries, souhaitent un meilleur confort : un toit pour les abriter, des trottoirs pour travailler au sec, des niches pour ranger le linge. Aussi en 1855 des piliers en pierre de taille et deux solides murs reçoivent une charpente et une couverture de tuiles creuses.

Les battoirs et les langues des laveuses peuvent aller bon train !

Le lavoir de la Fontaine :

De deux à trois grandes lessives par an, on est passé, avec l’utilisation du coton au milieu du XIXè siècle, à des lavages plus fréquents : il a fallu aménager les points d’eau. De la fontaine bordée de pierres plates, on est passé au lavoir : construction maçonnée, avec bassin, bancs à laver et trottoirs. Dans ce quartier nord de la commune d’Hurigny, la population a toujours été importante, plus d’une centaine d’habitants. C’est pourquoi, en 1847, la commune confie à l’architecte Berthier de Mâcon l’étude du bâtiment dont la construction s’achève en 1848.

En 1863 une nouvelle source est captée et canalisée pour mieux approvisionner en eau lavoir, fontaine et abreuvoir.

Les laveuses, poussant leur brouette de linge jusqu’au lavoir, ont pu ainsi, à l’abri de la pluie et du vent, savonner sur les pierres inclinées et faire chanter leurs battoirs, mêlant au bruit de l’eau celui des cancans, des rires et des chants.

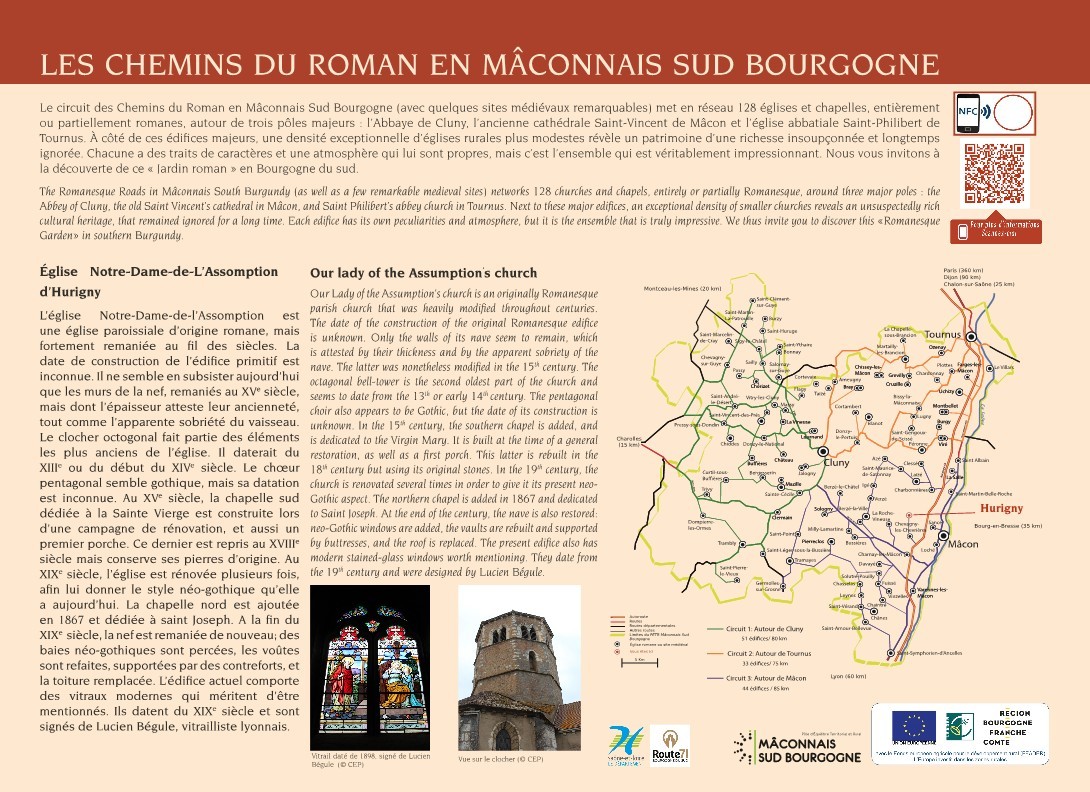

> L’église

La première trace écrite de l’église d’Hurigny se trouve dans un cartulaire de Saint Vincent de Mâcon, datant de la fin du Xè siècle (Sanctæ mariæ uriniaci ecclesia). L’église était consacrée à Sainte Marie. La partie la plus ancienne de la construction est le clocher octogonal à deux étages de baies ouvertes. Il pourrait dater du XIIIe siècle ou du commencement du XIVe siècle. Ce clocher renferme trois cloches. La grosse cloche de 760 kg et la moyenne de 380 kg ont été fondues en 1852 par la société Morel de Lyon et électrifiées en 1991. La petite cloche de 115 kg, fondue en 1810 est trop dissonante pour évoluer avec les autres.

La chapelle de la Vierge, côté sud, date du XVe siècle. Le cimetière qui entourait l’église a été déplacé en 1862. On a pu alors construire en 1866, côté nord, une chapelle, consacrée à Saint Joseph, et une sacristie. En 1898, la nef fut entièrement rebâtie et le porche, lieu de réunion, repose sur les pierres d’origine.

À l’intérieur on peut voir la statue de Sainte Juste, sauvée à la Révolution, et des statues en bois sculpté.

> Le Parc du Château

Le parc du Château fut d’abord un immense pré de dix hectares occupant un vallon descendant vers le manoir, clos d’une longue muraille de pierre.

Vers la fin du XVIIe siècle, le château actuel fut construit à l’emplacement de l’ancien et un parc dessiné par Le Nôtre, jardinier du Roi, lui apporta un magnifique écrin de verdure. On peut encore admirer des arbres importés (tulipier de Virginie, cèdre du Liban, sapin d’Andalousie, séquoia géant, calocèdre, pin noir) mêlés aux espèces indigènes (platanes, tilleuls, frênes).

En juillet 1789, le parc tranquille devint, l’espace d’un jour, un champ de bataille : des paysans émeutiers venus des paroisses voisines, les « Brigands », furent assaillis et poursuivis dans le parc par la milice bourgeoise mâconnaise. Neuf paysans furent tués, d’autres blessés, quatre furent jugés et pendus.

Au début du XXe siècle, la famille de Leusse organisait, chaque année au mois de mai, la procession de la Fête-Dieu dans les allées du parc.

À présent, propriété de la commune, le parc est devenu un espace ouvert à tous pour la promenade, la détente et les loisirs.

> La Chapelle du Château

Cette chapelle est mentionnée dans un inventaire dès 1625. Elle était bâtie près de l’ancien château. Jean d’Hurigny, seigneur du lieu à cette date, fonde une messe du Saint-Esprit à célébrer par le curé d’Hurigny le jeudi de chaque semaine. En 1675, c’est Philippe-Étienne de Lamartine qui charge le curé de célébrer chaque semaine une messe basse en la chapelle. Cette construction rectangulaire, orientée à l’est, avec sacristie accolée, a souffert de l’oubli. Ses voûtes, sa décoration intérieure, méritaient d’être préservées. De nombreux bénévoles, réunis dans l’association de Sauvegarde du Patrimoine d’Hurigny, ont participé, de 2002 à 2005, aux chantiers de rénovation du bâtiment : charpente, toiture d’ardoise, enduits et décors extérieurs de style régence. À l’intérieur, la décoration des voûtes, des corniches, des pilastres en faux-marbre, des moulures en plâtre, inspirée de décors XVIIe a été restaurée à l’identique.

La Chapelle se visite lors des journées du patrimoine.

> Le Château d’Hurigny

À l’origine existait une maison forte, ceinte de murs et de fossés : châtellenie en 1325, elle fut érigée en fief avec tous droits de justice en 1510 au profit de Philippe Margot, bourgeois mâconnais. Elle appartint ensuite à la famille Severt. En 1671, elle fut cédée à Philippe Étienne de Lamartine, conseiller secrétaire du Roi. C’est à cette époque que la maison forte fut rasée et que l’on construisit l’aimable demeure actuelle. En 1787, le domaine échut à Pierre de Montherot de Montferrand, époux de Sibille de Lamartine. Pendant la révolution le château reçut la visite des « brigands révolutionnaires », mis en déroute par la milice bourgeoise mâconnaise. Le seigneur ayant émigré, le château fut mis en vente. Vers 1824, château et domaine passaient par acquisition à un négociant, M. Thurin, puis à sa fille mariée au comte Léon de Leusse, dont la devise orne le fronton de la cour d’honneur.

Depuis 1988, la commune d’Hurigny, propriétaire, a rénové tous les bâtiments, devenus un ensemble polyvalent à la disposition de tous.

(texte rédigé par l’association Sauvegarde du Patrimoine)

> Le manège à eau

Au bout de la rue des lombards, un bâtiment carré d’environ sept mètres de côtés dormait sous une couverture de vigne vierge... Posés sur un soubassement en pierre, des poteaux de bois supportaient une charpente parapluie en mauvais état… Ce bâtiment abritait un puits, des roues et des engrenages : un mécanisme pour pomper l’eau du puits et la refouler. Le croquis ci-joint explique le mécanisme de puisage de l’eau. Ce mécanisme était mu par une mule, tournant comme au manège. L’eau pompée était refoulée jusqu’au château de la Garenne, au centre du bourg, par une canalisation en terre cuite de faible diamètre, enfouie sous le chemin des Lombards. L’eau était stockée dans un réservoir et distribuée dans tout le château.

La construction fut édifiée au XIX Siècle. Le puits, creusé sur une nappe d’eau, est profond de 11 mètres pour un diamètre de 1 mètre 30. La hauteur d’eau, d’environ neuf mètres, est abondante en toutes saisons. Après la guerre de 14-18, la mule fut remplacée par un moteur jusqu’à ce que l’adduction d’eau desserve le bourg en 1933.

D’après un témoignage d’un Ancien, la mule qui entraînait le manège, à l’intérieur de la bâtisse, était aveugle. Le manège fonctionnait deux fois par semaine pour approvisionner le château d’eau du château de la Garenne.

C’est en 2007 que l’association de Sauvegarde du Patrimoine d’Hurigny a réhabilité le bâtiment et le manège à eau.

> Le Monument aux Morts

La Place de lʼéglise avant la guerre de 14-18.

Seule figure la croix de mission.

« C’est en pleine lumière, dans le vent et le soleil où ils sont nés, où ils ont vécu, où ils se sont battus, que doivent survivre nos morts sanglants. »

Jean AJALBERT

Dès leur retour, les démobilisés se sont regroupés, et leur premier souhait fut qu’un hommage soit rendu à leurs compagnons de combat, morts au champ d’honneur, le plus souvent dans des circonstances atroces.

Les élus locaux les ont accompagnés dans leur projet ; les habitants, par leurs dons, ont aidé au financement.

Comme dans beaucoup de petites communes, c’est une stèle en forme de pyramide qui fut érigée, en un point dominant et central du village : ce n’est pas un tombeau, mais un tableau d’honneur qui proclame à la mémoire des vivants les noms des enfants d’Hurigny tombés au champ d’honneur.

De même qu’ au XIe siècle, notre pays s’est couvert « d’un blanc manteau d’églises neuves », de même en ces années qui suivirent la Guerre, on vit notre pays se recouvrir de monuments, comme pour se purifier du sang répandu par le cataclysme de cette Grande Guerre.

La même place après la mise en place du Monument aux Morts

LE COMITÉ POUR LE MONUMENT AUX MORTS De Jean MICHOUD :

« Dès la fin des hostilités avait été fondée "l’Union des combattants de la Grande Guerre pour Mâcon et l’arrondissement".

Une section de cette société s’était créée à Hurigny et son premier soin fut de songer à édifier un monument à la mémoire des hommes du village tombés au champ d’honneur. Un comité d’érection se constitua bientôt et Monsieur de Leusse, qui faisait partie de la section, en fut nommé président. »

Au Conseil Municipal :

Le Maire et plusieurs conseillers municipaux faisaient partie du Comité et avaient désigné en dehors du conseil municipal : Madame Lamalle, Messieurs de Leusse, Violet, Roberel, Berthaud, Mornand Joseph, Decloître.

Décision du 28 juillet 1919

Le choix de l’emplacement n’a apparemment posé aucun problème : la place de l’église, près de l’école publique des filles, offrait un espace important, au centre du Bourg, et dominant le vallon.

LA PRÉPARATION De Jean MICHOUD :

« C’est lui, Godefroy de Leusse, qui se procure tous les renseignements, qui fait toutes les démarches publiques ou privées, qui s’occupe de tous les détails, qui choisit les ouvriers, qui discute les prix, qui organise la

souscription publique destinée à payer les frais, qui va lui-même à domicile solliciter des concours plus ou moins généreux.

Vers la fin de l’été 1920 l’œuvre, exécutée au village voisin de Sennecé par le sculpteur Larchez, est terminée.

En octobre et novembre, il dirige le transport à Hurigny des diverses parties du monument : transport exécuté sans frais par les habitants du village qui amènent à Sennecé leurs chars de culture.

Le 30 novembre et le 1er décembre se fait le montage.

Puis Monsieur de Leusse va chercher la grille d’entourage, commandée à Mâcon au serrurier Bouchacourt, et il la ramène sur le char d’un camarade d’Hurigny ancien combattant.

Elle est en place le 8 décembre.

Ainsi l’érection du monument se trouve-t-elle achevée. Celui-ci fait face à l’église, un peu à l’orient du porche ; il en est séparé par le chemin qui traverse le bourg. Il se dresse sur un terre-plein comportant aussi, plus au midi, la grande croix de mission érigée en 1867. »

L’OEUVRE De Jean MICHOUD :

C’est une stèle en pierre de Saint-Martin, très simple, posée sur une marche que surmonte un socle puis une tablette est coiffée d’un capuchon conique.

Sur la tablette, une inscription :

"À nos enfants morts pour la Patrie"

Sur la stèle, une palme en relief ; plus haut, deux inscriptions en diagonales superposées :

« 1914-1918 »

Dominant le tout et semblant accrochée au capuchon, la Croix de guerre en relief.

Sur les deux faces nord et sud de la stèle les noms des morts.

Le monument est entouré d’une grille carrée, scellée dans neuf piliers en pierre taillée qui s’encastrent sur le pourtour de l’assise bétonnée.

Dans le pilier de devant, qui forme l’angle sud-est du monument, du côté de la croix, Monsieur de Leusse a placé, le 8 décembre, une petite boîte en métal contenant la liste des morts, des monnaies au millésime de

1920, et l’inscription suivante qu’il a composée :

In eorum, qui, pro Patria

Heroice cediderunt, memoriam hunc

Heroum oedificaverunt

Hujus agri uriniacensis

Incoloe

8 Décembre 1920

R.I.P.

C. Fourrier, maire

« Les habitants de ce village d’Hurigny ont élevé ce monument à la mémoire de ceux qui tombèrent héroïquement pour la Patrie »

L’INAUGURATION

« Tout se trouvait donc prêt pour l’inauguration de la stèle communale. Cette cérémonie eut lieu le 29 mai 1921, dont on se souvient à Hurigny comme d’une grande journée d’union nationale.

À deux heures de l’après-midi, un cortège formé par les enfants des écoles, les anciens combattants, les pompiers et la fanfare quittait la mairie pour se rendre au monument, autour duquel s’était rassemblé une foule nombreuse.

Le Préfet de Saône-et-Loire et plusieurs personnalités officielles étaient présents.

Devant la stèle, le comte de Leusse prit la parole.

Ce fut le seul discours qu’il prononça de sa vie : nul ne saura jamais l’effort qu’il dut accomplir à cette occasion pour surmonter sa timidité naturelle. Mais il considérait que son devoir l’obligeait à parler, ainsi que le montre la première phrase qu’il prononça. »

Jean MICHOUD

LE DISCOURS DE MONSIEUR DE LEUSSE

Mesdames, Messieurs,

C’est un double devoir qu’au nom du comité d’érection du Monument aux Morts de la Guerre je viens remplir aujourd’hui : devoir de reconnaissance pour tous ceux - et ils sont si nombreux que je renonce à les citer - pour tous ceux qui, d’une façon ou d’une autre, ont

contribué à son érection, par leurs avis, leurs démarches, leurs peines ; remerciements au Conseil municipal dont la généreuse offrande nous a permis d’aller de l’avant sans crainte ni arrière-pensée ; remerciements enfin à vous tous qui avez bien voulu par deux fois nous accueillir, quand nous sommes allés frapper à votre porte. Grâce à vous, grâce à tous, nous avons pu élever cette stèle, de lignes simples et sévères, il est vrai, mais de bel aspect.

Elle demeurera au travers des siècles futurs, ferme et inébranlable, comme en nos coeurs restera gravé le souvenir de ceux pour qui elle a été élevée et qui sont morts pour nous. Inscrits en lettres de sang, au passant comme à chacun de nous, leurs noms rediront sans cesse leur héroïque sacrifice.

Ce monument, fruit de l’obole de chacun, nous, membres du comité d’érection, nous venons - et c’est là notre second devoir - l’offrir à notre petite patrie, à notre chère commune d’Hurigny. C’est entre vos mains, Monsieur le Maire, que nous le plaçons…

Ainsi que jadis, aux temps héroïques (et ne les avons-nous pas vécus de nouveau) les Hellades se passaient de main en main le flambeau de la victoire et se transmettaient ainsi les uns aux autres le signe de leur gloire, ainsi vous le transmettrez à ceux qui viendront après vous, après nous.

À tous il redira la grande leçon de courage et de sacrifice qu’ils nous ont donnée ; à tous, à nous comme à nos épigones, il indiquera comment un Français comprend et fait son devoir, car, aussi bien, à tous il redira que ces trente-quatre enfants de notre commune ont sacrifié leurs parents, leur famille, leur vie, suprême holocauste, pour la cause la plus belle, pour une idée, pour un mot : mais cette cause, c’était celle de la Liberté ; cette idée, c’était celle de Patrie ; ce mot, c’était celui de France !

Il y a quelques jours, tous étreints d’une intense émotion, nous accompagnions à sa dernière et funèbre étape le corps de l’un d’entre eux. Sur sa tombe ses parents, ses amis, ceux qui l’avaient connu, sont venus prier et pleurer ; mais hélas ! Combien d’autres dormiront

leur dernier sommeil d’ici-bas loin des leurs, loin de tous, pauvres corps perdus dans les fondrières de la Somme ou du Nord, dans les sables de la Champagne ou dans le sol rocailleux de Verdun !

De pauvres croix de bois abritent là-bas leurs tombes solitaires ; mais il me semble que de l’Au-Delà ils nous remercieront d’avoir songé à leur élever dans leur pays - chez eux - un souvenir plus durable encore et plus beau, réunissant les deux symboles qui pouvaient le

mieux synthétiser l’hommage qui leur était dû : cette croix, signe de la valeur récompensée et aussi de l’espérance, et cette palme, symbole de leur gloire victorieuse !

Ce dépôt sacré, Monsieur le Maire, nous vous le confions. Le conserver, l’orner, l’embellir, ce sera conserver, orner, embellir en une seule les tombes de tous nos chers disparus. »

Ce discours fut suivi de plusieurs autres, notamment du Maire, du doyen des anciens combattants et du Préfet.

Un vin d’honneur clôtura cette journée bienfaisante, imprégnée d’une communion des coeurs trop rare en ce pays et qui figure avec beaucoup d’honneur dans les fastes d’Hurigny.

> L’alambic à vases ambulants

Présentation de la filière

La tradition de distillation des marcs de raisin pressés est très ancienne en Bourgogne. On en trouve des traces dès la fin du XVIIe siècle dans un "Mémoire sur l’état de sa généralité " adressé en 1698 par l’intendant de Lorraine au Duc de Bourgogne qui mentionne cette pratique par laquelle "on tire un assez bon produit d’une chose qui n’était bonne qu’à brûler".

La filière s’est perpétuée jusqu’à nos jours. Elle s’est constituée en syndicat de défense en 1993 transformée en Organisme de Défense et de Gestion en 2007.

L’ODG comprend près de 300 membres répartis en trois collèges :

- les apporteurs de matière première (le plus gros de l’effectif en nombre ),

- les distillateurs (une quinzaine ),

- les négociants éleveurs (une petite centaine dont la plupart sont également apporteurs de matière première ou distillateurs ).

Les volumes distillés annuellement, qui ont représenté jusqu’à 8 ou 10 000 hectolitres d’alcool pur dans les années 1975 - 1980, sont maintenant stabilisés auutour de 1200 à 1500 hlAP ( baisse de la consommation et disparition des volumes bas de gamme). Le Marc de Bourgogne représente environ 90% du volume total et la Fine 10%. On peut s’attendre à une stabilité des volumes de Marc et à un développement de ceux de la Fine qui est utilisée dans le Ratafia.

Les stocks en vieillissement sont importants : 3500 hlAP pour les marcs et 600 hlAP pour la Fine de Bourgogne. Ont plus de 5 ans : 60 % des volumes de Marc et 50 % des volumes de Fine. Les volumes de Marc et Fine de plus de 10 ans d’âge représentent 20 à 25 % du stock total en vieillissement.

La zone géographique est celle des régions viticoles Bourgogne et Beaujolais.

Définition et utilisation

Alambic à vapeur de 3 vases, chacun de 330 litres, alimentés par une chaudière verticale dite « locomotive verticale » à foyer intérieur et tubes de fumées. Cette chaudière fonctionnait au bois ou au charbon (briquettes).

Utilisation de l’alambic

Le viticulteur avait la possibilité de produire, à partir de sa récolte : 10 litres d’alcool pur ou 20 litres à 50 degrés. L’alambic était utilisé pour distiller en prestation de service les marcs de raisin ou les lies (dépôt du vin). Le bouilleur de cru disposait ainsi chaque année de son privilège.

Dans le Macônnais, l’alambic a produit la « gnole » de 1903 à 1928 sur Pierreclos et Bussières avec un alambic d’un vase à repasse où il fallait distiller deux fois pour obtenir un marc à 50°. Ce type d’alambic a fonctionné ensuite jusque dans les années 60 à Charnay, Flacé, Chevagny, Hurigny, Laizé, Saint Maurice de Satonnay, de Novembre à Février. Les viticulteurs de l’époque disaient que l’alambic était un passe temps pour les longues journées d’hiver. Et elles étaient longues ces journées !

La chauffe de cuite commençait à 6h du matin, et une heure avant il fallait allumer la chaudière. Les déplacements des hommes de Maurice GOBET, le responsable de l’équipe, se faisaient à vélo et souvent une heure était nécessaire pour rejoindre l’alambic, par tous les temps et 6 jours par semaine. Dur, dur !! Mais quelle ambiance ! Dans leur musette, les vignerons avaient toujours un bout de lard, un saucisson, un fromage et bien sûr l’échantillon de leur dernière cuvée vinifiée au cuvage. C’était une époque …

L’alambic produisait aussi des marcs de Bourgogne dont la réputation n’est plus à faire ; eau de vie très aromatique encore appréciée en France, en Italie, en Espagne même si la consommation a beaucoup baissé.