L'HISTOIRE DU VILLAGE

L’origine de "Hurigny"

On retrouve les premières traces du nom "Hurigny" dans le cartulaire de Saint-Vincent de Mâcon :

- Urnaco : 864-872 (cartulaire S.Vincent de Mâcon).

- In pago Matisconense, in agro Uriniacense, in villa Uriniaco : 937-962.

- Capella S.Marie in villa Uriniaco, 943-952.

- In agro Salorniacensi, in villa qui dicitur Uriniaco, prope ecclesiam S. Marie : XIème siècle.

- In villa Huriniaco, XIIe siècle.

- In villa Hurigniaci, XIIIe siècle.

- In parrochia Urigniaci, XIIIe siècle.

Ce nom URINIACUS comporte le suffixe - IACUS qui désigne un lieu peuplé.

L’explication du nom pourrait s’expliquer par l’hydrologie : les monts d’Hurigny, le Gros-Mont notamment, abondent en eaux souterraines, eaux intérieures.

Extrait de la Carte de Cassini, première représentation cartographique d’Hurigny.

L’origine de "Gueulatis"

GUEULATIS : C’est le nom que l’on donne aux habitants d’Hurigny.

Plusieurs interprétations sont possibles.

Autrefois, venant de Mâcon, on entrait par Hurigny dans le pays des bois et forêts, le pays des « fagotis ». Ces « faiseurs de fagots » fabriquaient du charbon de bois. Ils se parlaient fort de clairière en clairière, d’où leur surnom qui s’est perpétué de Gueulatis.

On dit aussi que les jeunes gens d’Hurigny se faisaient remarquer dans les fêtes et bals des villages voisins par leurs voix fortes, on pourrait dire « leurs grandes gueules ».

Aujourd’hui on préfère croire que ce sobriquet tiendrait au fait que les habitants ont « une fine gueule » et savent apprécier bon vin et bonne chère.

Cent Ans d’école communale à Hurigny

jusqu’en 1914

Souvenirs, souvenirs... La vieille classe au parquet ciré, aux tableaux noirs bien essuyés, au parfum douceâtre de musée, où flotte dans la lumière dorée la fine poussière de la craie, et cette odeur d’encre violette dans la porcelaine blanche de chaque pupitre... Souvenirs !

L’ouvrage rédigé par André Guillen de l’Association pour la Sauvegarde du patrimoine est passionnant, fruit de longues recherches dans les archives diverses. Que de "péripéties" dans la vie de l’école communale d’Hurigny de sa création jusqu’en 1914 !

Retrouvez ce pan important de notre histoire locale grâce à cette revue de 133 pages en vente au Bar Le Capricorne.

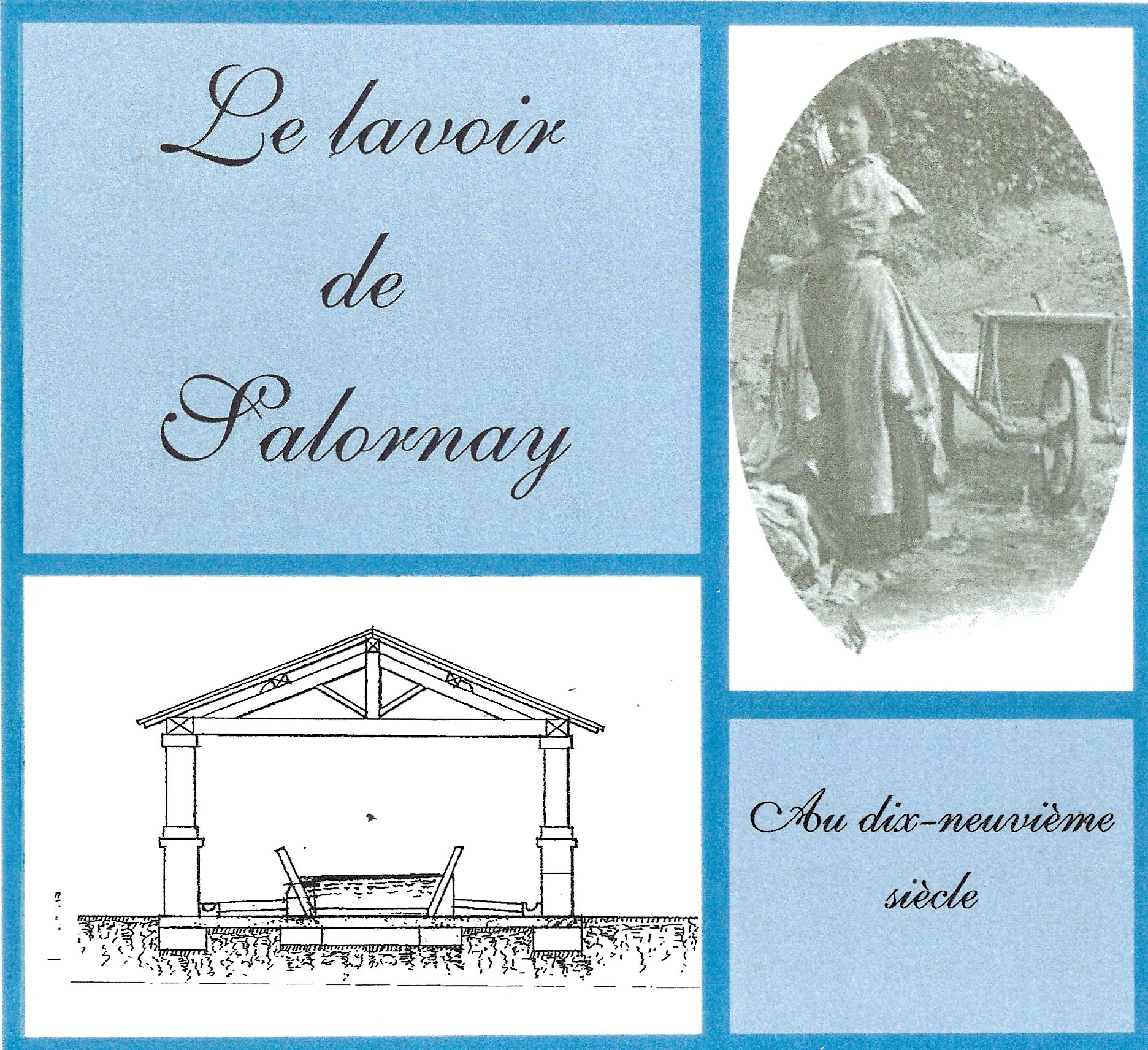

Le lavoir de Salornay

Le Lavoir de Salornay, au dix-neuvième siècle....

Cette revue éditée par l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine vous fait partager l’histoire du lavoir de Salornay : longue histoire qui débute en 1856 et connaîtra bien des péripéties ! Et à travers elle, c’est la vie quotidienne de nos ancêtres que vous pourrez imaginer...

Cette revue est en vente au Bar Le Capricorne

1870, l’année terrible

1870, l’année terrible... alors comment vivaient les Gueulatis en 1870 ? A quoi ressemblait notre village ? Et notre Mâconnais ? Quelles étaient les occupations quotidiennes de nos concitoyens ? Quels étaient leurs soucis, leurs préoccupations, leurs joies ? Comment dans nos villages les évènements locaux et nationaux étaient-ils ressentis ?

C’est la chronique de la vie quotidienne de nos aïeux que nous vous invitons à partager, au long de cette année dans le siècle, l’année 1870, à travers la revue d’André Guillen éditée par l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine.

Cette revue (qui est en somme le journal de l’époque) de 135 pages est en vente au bar-tabac du village Le Capricorne.

Télécharger le document

Armoiries et logo d’Hurigny

Liste des blacons

Le pourquoi de la nécessité des blasons :

Il est probable qu’on doit rechercher l’origine des blasons dans la nécessité où se trouvaient les chefs de guerre de se faire reconnaître dans le champ de bataille. Les uniformes n’existaient pas encore vers l’an mil, les armées constituées non plus, les combattants étaient masqués par le heaume et couverts par l’épaisse armure de cuir ou de métal. Le blason de couleur, souvent simple, leur permettait de se retrouver. La forme du blason était déterminée par la forme du bouclier ou acier sur lequel on peignait le blason distinctif de celui qui le portait. Les formes variaient d’un pays à l’autre, ou d’une époque à l’autre. La science du blason ou héraldique intéresse, en plus des militaires, la noblesse, le clergé, les corporations. Les signes ou « armes » permettent l’identification d’un individu, d’une famille, d’une communauté, d’une institution. Pour les villes ou les collectivités, le blason dérive sans doute du sceau dont elles se servaient. Beaucoup de collectivités, agglomérations, régions ou pays ont adopté un loge, un symbole, un blason souvent pour se distinguer du voisin, pour affirmer sa spécificité, pour se définir.

Les blasons

L’historique de la création du blason d’Hurigny :

Une première tentative de présentation d’un blason pour la commune a été réalisée par Monsieur G. De Leusse.

Voici la description de ces armoiries, telle que M. De Leusse la rédigea : « Hurigny porte : Ecartelé aux 1 et 4 d’argent au cep de vigne, pampré de sinople, fruité de deux grappes de raisin de gueules, soutenu de son échalas au naturel et terrassé de sable, qui est Hurigny ; aux 2 et 3 de gueules à trois annelets d’argent posés deux et un qui est Mâcon » Voir annexe 1

M. De Leusse assista à toutes les solennités mâconnaises. Il défila comme un jeune homme derrière le fanion de la section d’Hurigny qui portait dans ses plis l’écusson aux armes du village, armes de fantaisie conçues par cet héraldiste éminent suivant les règles les plus strictes du blason et dessinées par l’abbé Veneau. (Extrait du livre de M.MICHOUD)

Hurigny actuel :

La Municipalité d’Hurigny a demandé à l’Association pour la Sauvegarde du Patrimoine de réfléchir à la création d’un "blason" qui pourrait servir de reconnaissance, d’entête. C’est en 2002 que le conseil municipal adopte le projet présenté par Monsieur Robert GERARD. Et en 2005, celui-ci offre à la Commune une reproduction du sculpté dans du merisier visible dans la salle du conseil.

Monsieur GERARD nous précise que la forme a été choisie en dehors des formes « historiques » puisqu’il s’agissait d’une nouveauté : il ne s’agit pas d’un véritable blason mais plutôt d’un logo :

Les « armes » : deux bâtiments communaux symboliques : l’église au clocher octogonal dominant le bourg et le château, lieu référence des manifestations municipales et associatives. Une grappe et une feuille de vigne rappellent le caractère viticole de la commune et son appellation « Mâcon-Hurigny ».

Les « couleurs » : (métaux et émaux), le rouge et jaune ou « or » parce que ce sont les couleurs du plus ancien blason connu pour un seigneur d’Hurigny. A noter que dans cette science des blasons, le rouge symbolise la force, la victoire, l’ardeur et aussi la charité et le jaune représente l’intelligence et la justice.

Avec ces qualités et vertus, les gueulatis ne peuvent que se reconnaître.

Les Blasons

-

Blason du Château des Poccards

Le vicomte MALARTIC est à l’initiative de la construction du Château des Poccards, le patronyme exact était MAURES de MALARTIC.

Voici son blason (N°28)

Plus d'info -

Blasons des familles propriétaires d’Arlempdes

Deux blasons (18) et (16) pour les familles Chanel d’Arlempdes et De Laval d’Arlempdes.

Plus d'info -

Blasons des familles du domaine de Chanteloup

Les blasons des familles du domaine de Chanteloup :

n°14 - Famille De La Forest de Divonne

n° 15 - Famille Vogüé

n° 13 - Famille La Fay

Plus d'info -

Blasons des propriétaires du Château de Chazoux n°3 et n°5

Blason de la famille MICHOUD (3) :

D’azur, au chevron d’or chargé d’un trèfle d’azur. Jean MICHOUD, très connu des gueulatis, fut propriétaire du château de Chazoux. Sans postérité, c’est donc le petit-neveu Christophe De La Chapelle qui en hérite. Domicilié en ces lieux en date actuelle.

Blason de la Chapelle (5) : Ecartelé au 1er d’argent à une bande de gueules chargée d’une étoile d’or accostée de deux boucles de même en forme d’anneau ; au 2e d’argent au lion de gueules couronné de même ; au 3e d’or à deux lions de sable posés en bande ; au 4e d’azur à trois fasces d’or chargées d’une bande de même ; brochant sur le tout, d’azur, à une chapelle d’or soutenue de même et ouverte du champ.

Devise : Quod vis esse velis : pour être ce que tu veux il faut le vouloir.

-

Blasons de la commune 1 et 27

Les Blasons d’HURIGNY :

N°1 - Blason Communal : C’est à Robert GERARD que nous devons la création de ce blason qui a été accepté par la commune en 2003. Coupé de gueules et d’or au château d’argent de sable maçonné accompagné à dextre d’un clocher également maçonné de sable et à la pointe d’une feuille de vigne posée sur une grappe à dextre, le tout de sable.

N°27 - Blason Communal DE LEUSSE : Ecartelé aux 1 et 4 d’argent au cep de vigne pampré de sinople, fruité de deux grappes de raisin de gueules, soutenu de son échalas au naturel et terrassé de sable, qui est Hurigny ; aux 2 et 3 de gueules à trois annelets d’argent posés deux et un, qui est Mâcon.

Plus d'info -

Les blasons numérotés

Avant de vous donner la signification de chaque blason et un résumé de l’histoire des familles reconnues sur ces blasons, nous vous proposons de les regrouper par domaine et par ordre chronologique de propriété.

Plus d'info

> NOTIONS D’HÉRALDIQUE

C’est au début du XIIe siècle, qu’apparaissent les premiers blasons ; il s’agit pour les chevaliers de se faire reconnaître dans les tournois mais surtout pendant les batailles. Après bien des balbutiements, des règles strictes ont été émises pour éviter les usurpations. Mais ce n’est qu’en 1696, qu’un édit royal réglemente le port des armoiries des nobles et roturiers. Ces armoiries sont des marques d’honneur, elles étaient données par les princes, pour récompenser les grandes actions, et distinguer les familles.

Quelques notions de base :

Le champ ordinaire des armoiries est l’écu, il est découpé en 9 parties distinctes, trois lignes de trois colonnes. Chaque “case” est est un point qui se nomme aussi canton. De gauche à droite et de haut en bas, nous avons respectivement :

le canton dextre du Chef - le Chef - le canton senestre du Chef

le flanc dextre - le Cœur - le flanc senestre

le canton dextre de la Pointe - la Pointe - le canton senestre de la Pointe

On figure l’Écu de plusieurs manières, selon les pays. Autrefois, on se servait du jaune, du rouge, du bleu, du vert et du noir. Les boucliers des soldats et les drapeaux étaient peints de six couleurs, avec le blanc, auxquelles on a donné le nom d’ÉMAUX.

> LES ÉMAUX

On distingue dans le blason deux sortes d’émaux : les MÉTAUX et les COULEURS. Les deux seuls MÉTAUX dont on se sert pour les armoiries sont l’or et l’argent. L’or est marqué dans les gravures avec des petits points. L’argent se représente avec fond blanc, c’est-à-dire sans aucun trait.

Les COULEURS dont on se sert pour peindre les armoiries sont :

Gueules, qui est rouge ; Azur, qui est bleu ; Sinople, qui est vert ; Sable, qui est noir ; Pourpre, mêlée de gueules et d’azur.

- Le Gueules est marqué dans les gravures avec des lignes perpendiculaires, qui sont tirées de haut en bas.

- L’Azur est représenté par des lignes horizontales, tirées d’un flanc à l’autre.

- Le Sinople par des lignes diagonales tirées d’un côté de l’Écu à l’autre, de droite à gauche et de haut en bas.

- Le Sable par des lignes croisées les unes sur les autres, c’est-à-dire verticales et horizontales, ou bien noir.

- Le Pourpre se marque par des lignes diagonales, tirées de gauche à droite, d’un côté à l’autre.

Il y a un émail qui n’est ni métal ni couleur, on en distingue deux sortes, fourrures ou pennes, qui dans le blason tiennent souvent la place des autres émaux et s’appellent Hermine et Vair. On ne doit jamais mettre métal sur métal, ni couleur sur couleur, ou alors les armoiries seraient “fausses”.

Plus d'info

> L'HISTOIRE DU PRADO

La mission du Père Chevrier : à la fin de sa vie, la baronne d’Arlempdes cherche une œuvre catholique susceptible de recueillir son héritage. Elle est mise en relation, par le père Grapeloux, curé de Saint Joseph à Lyon dans le 6ème, avec l’œuvre lyonnaise du Prado fondée au siècle précédent par le père Antoine Chevrier. Antoine Chevrier est ordonné prêtre en 1850 et affecté à la paroisse de St André de la Guillotière. En 1860, le Prado, un ancien bal est à vendre ou à louer à la Guillotière. Le bâtiment est en mauvais état. Antoine Chevrier y installe, le 10 décembre 1860, son œuvre. Celle-ci avait pour but de recueillir les jeunes garçons orphelins ou moralement abandonnés, de leur apprendre à lire et à écrire, de leur donner les bases du catéchisme et de leur faire passer leur Première Communion puis, plus tard, pour les plus grands, de les former à des métiers manuels.

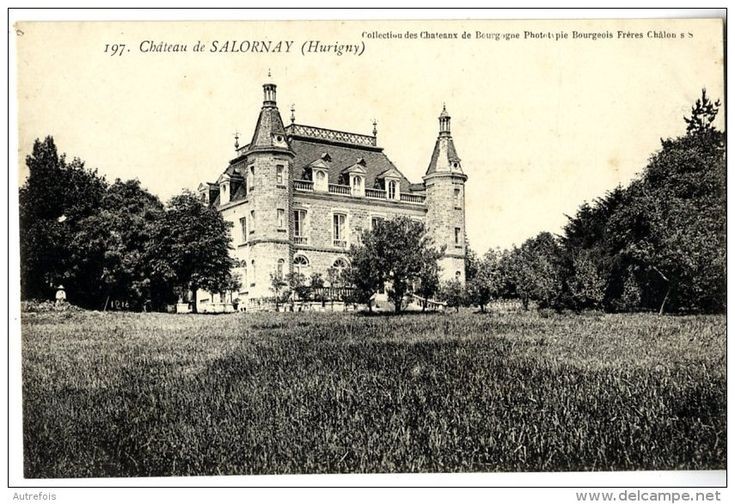

La famille d’Arlempdes : la maison d’Arlempdes, dont les armes sont d’azur au lion d’or armé et lampassé de gueules, est connue dès le 12e siècle à Celleneuve près de Montpellier. Leurs derniers représentants qui vont intéresser l’histoire du Prado sont Louis Pierre Charles de Laval d’Arlempdes, né le 16 mars 1830, marié à Hurigny le 24 août 1862 à Marie Angèle Philomelle Chanel et leurs deux enfants. L’aînée, Marie Henriette Emmanuelle, est née en 1863, elle reste célibataire et mourra au château, aveugle, en 1935. Le cadet, Charles Emmanuel Victor est né en 1864 et décède sans héritier le 18 mars 1918.

Il est probable que c’est quelques années plus tard, avant 1880, qu’ils font construire le nouveau château d’Hurigny, à quatre kilomètres à l’ouest de Mâcon, sur les terres appartenant à la famille de la jeune femme. Le château est détruit en 1986-1987 et il ne subsiste de l’ancien domaine que la chapelle où sont enterrés dans la crypte, les propriétaires et leur famille, quelques vieux murs de limites de propriété et les piliers du portail d’entrée.

> LA BUTTE DE TIR DE LA GRISERE

C’est en 1879 qu’un champ de tir, destiné aux manœuvres militaires de la garnison de Mâcon fut créé sur les terrains de la Grisière, à l’emplacement actuel du terrain de moto-cross. Mais ce terrain présentait des inconvénients (danger de balles perdues pour les riverains notamment). Il fut déplacé, étendu et l’axe de tir changé. Un règlement fut approuvé par le ministre de la guerre en 1894. Ce règlement fixait les périodes de tir, les jours et les heures, les armes employées (tirs individuels seulement), les distances (600 mètres maximum) pour éviter tout danger aux maisons et populations riveraines. La circulation était interdite dans et autour de la zone pendant les tirs.

Extrait du livre d’André Guillen "Et le ciel resta d’un bleu de soie" en vente au Bar Tabac Le Capricorne